SCHULEN in Kiedrich

| Die Bildung lag in guten Händen - Schule und Lehrer |

|

|

In „Reformation und Bauernkrieg“ schreibt 1983 Wolf Heino Struck, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts etwa 3 - 4% der deutschen Gesamtbevölkerung, aber ein Drittel der Bürger lesen konnten. Bürger, „cives“, wie die Einwohner der Städte, nannten sich aber auch schon im 13. Jh. unsere Rheingauer dörflichen Vorfahren im kurmainzischen Rheingau, um damit zu dokumentieren, dass sie sich von der Bevölkerung ihrer Umgebung abhoben, keine Leibeigenschaft kannten und sich einer weitgehenden Selbstverwaltung erfreuten. Von ihrem damaligen Bildungsstand schreibt derselbe Autor, dass er zumindest mit dem kleinerer Städte vergleichbar war (1). Das setzt die Existenz von Schulen voraus, und tatsächlich besaßen die Rheingauer Weindörfer - nur Eltville war seit 1332 Stadt - Schulen schon im Spätmittelalter. Sie waren ein Annex der Kirche. Die Lehrer wurden in den ersten Zeiten nach Prüfung von Pfarrer und Rat angestellt, in der Regel für ein Jahr.

|

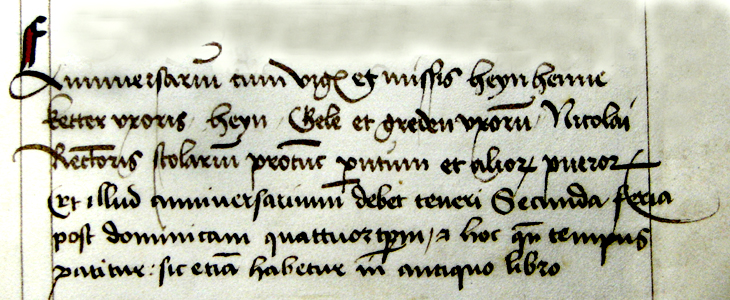

Über das Alter der Kiedricher Schule gibt das Anniversarienbuch der Pfarrei Auskunft (3). Es enthält die Stiftungen für das Jahrgedächtnis Verstorbener und wurde im 15. Jh. angelegt (s. Abb. 1). Die Feier eines Gedenkgottesdienstes oblag dem Pfarrer (plebanus), unterstützt vom Küster/Glöckner (campanator) und vom Schullehrer (rector scolarum); dafür erhielten die letzteren je ein Drittel der für den Pfarrer laut Stiftung bestimmten Gebühr. Auch in den Stiftungs-Urkunden begegnet

uns diese Ordnung. 1445 und 1499 wird die deutsche Berufsbezeichnung

„scholmeister“ bzw. „schole- meyster“ gebraucht (4). |

Abb. 1: Anniversarienbuch des Pfarrarchivs Kiedrich (5), (Anniversarienbuch = Jahrgedächtnisse) Eintrag unter dem 22. Dezember: 2. Zeile letztes Wort: Nicolai, 3. Zeile Anfang: Rectors scolarum Übersetzung: Jahrgedächtnis mit Vigilien und Messen des Heyn Henne und seiner Frau Ketter (Katharina), des Heyn mit seinen Frauen Gele (Gertrud) und Grede (Margaretha), des Nicolaus, Schulmeisters zur Zeit, ihrer Eltern und Kinder. So wird es auch gehalten in dem alten Buche. |

|

| Ab 1531 sind die Namen der Lehrer lückenlos erhalten, z. T. mit ihren Anstellungsverträgen. Unterrichtet wurde in e i n e m Raum in drei Klassen. Die Klassen nannten sich (6): 1. ABC - darii (ABC-Schützen) 2. Donatisten (Donatus war der Verfasser des damals gebräuchlichen Lateinlehrbuchs) 3. Grammatisten (die die Grammatik studierten) Der Unterricht im Singen steht in allen Anstellungs- dekreten der Lehrer bis ins 19. Jh., und zwar „in cantu chorali et figurali“ (im Choralgesang und in der Mehrstimmigkeit). Dadurch war in den Pfarreien die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes gewährleistet, wie es die Kiedricher Chorbuben in Fortführung dieser Tradition bis heute tun (7). |

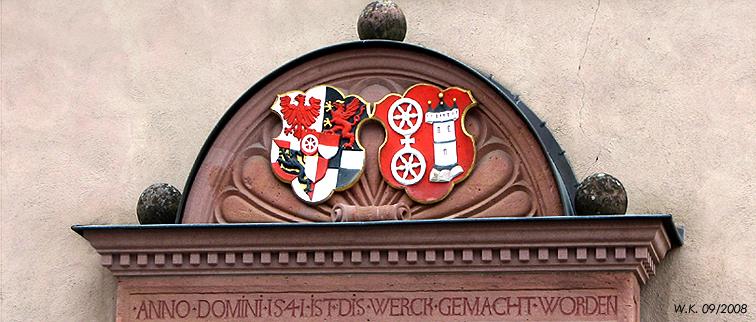

Die Schule in Kiedrich war wohl von Anfang an auch räumlich der Pfarrei

angegliedert, in baulich schönster Umgebung gelegen hinter der St.

Michaelskapelle. |

Abb. 2 "Alte Schule" vom Kirchhof aus gesehen. Abb. 2 "Alte Schule" vom Kirchhof aus gesehen. |

Abb. 3 Die Bewohner ab 1916 Abb. 3 Die Bewohner ab 1916 |

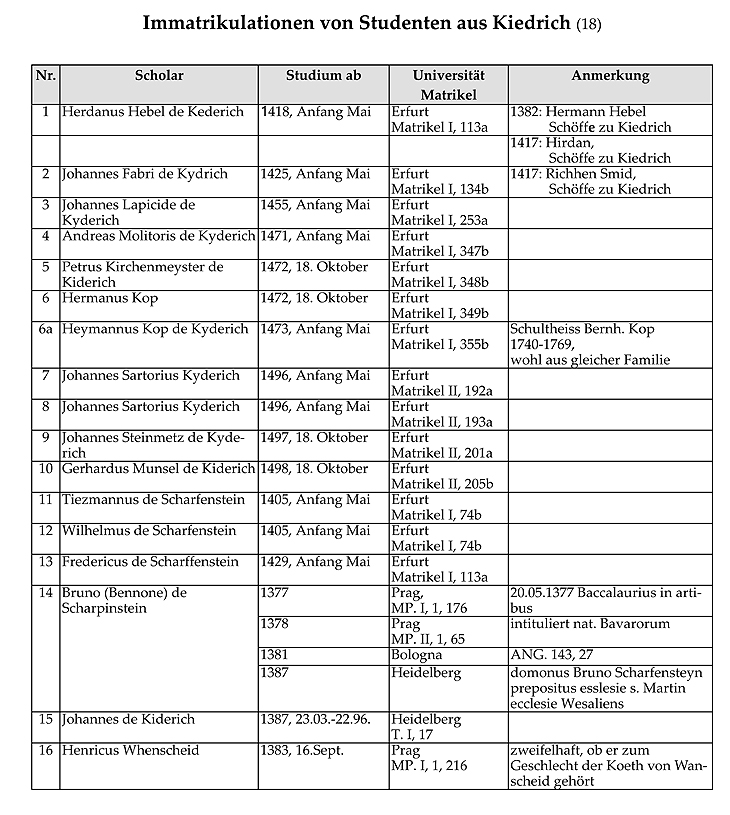

| Ein Ruhmesblatt der kirchlichen Rheingauer Schulgeschichte ist die recht frühe Einführung des Unterrichts für Mädchen. Da es Landstriche gibt, wo das erst im 19. Jh. geschah, erstaunt es umso mehr. Pfarrer Zaun erwähnt den Mädchen-Unterricht nur beiläufig wie etwas Selbstverständliches. In Kiedrich ist er in dem Eintrag des Gerichtsbuches von 1650 als bestehend geführt anlässlich einer Lehrer-Anstellung (9); die Einbeziehung der Mädchen scheint also schon vor dem 30-jährigen Krieg erfolgt zu sein, vermutlich am Ende des 16. Jh. Zur Gehaltsfrage schreibt Zaun, dass um 1540 an den Lehrer 30 Gulden jährlich zu zahlen seien; dazu kamen kirchliche Gebühren sowie Naturalien und landwirtschaftliche Grundstücke, auch ein kleines Schulgeld von 6 bis 8 Albus (Weißpfennig) pro Kind und Jahr, außerdem im Winter ein Schulscheid = ein Scheit Brennholz zur Beheizung des Schulsaales (10). Aus einer Mainzer Schulakte von 1780 geht hervor, dass die Schule in Kiedrich meist in gutem Zustand war und die Lehrer durchgehend gut bezahlt waren. Als 1787 Lehrer Jacob FUCHS trotzdem um eine Gehaltsaufbesserung einkam, rechneten ihm Kirche und Rat seine seitherigen jährlichen Bezüge vor: An Gehalt in bar vom Rat 26 Gulden, von der Kirche 95 Gulden. Vom Kirchendienst (accidentia) 46 Gulden. Freie Wohnung in einem für 3000 Gulden neu gebauten Haus mit Keller, Stallung und Garten. Nutzrechte an 1½ Morgen Ackerland und ½ Morgen Wiese, 6 Malter Brotkorn und Winterholz zum Heizen der Wohnung: alles zusammen im Anschlag von 200 Gulden. Damit habe er sich bei seiner Anstellung vor zehn Jahren zwar einverstanden erklärt, doch sei nicht zu leugnen, dass die Nachbargemeinden bei geringeren Schulkinder-Zahlen ihre Lehrer besser entlohnten. Nun habe aber die Gemeinde kein Geld, doch da er sich stets wohl verhalten habe, solle ihm die Kirche zehn Gulden zulegen. Das könne man ruhig den Chorsängern und Musikanten von ihren 30 Gulden jährlicher Zuwendungen abziehen, denn in anderen Gemeinden würde ihnen auch nicht mehr bezahlt, und außerdem musizierten sie nicht mehr jeden Sonntag im Gottesdienst, sondern nur noch an den hohen Festen (11). Streiflichter aus früheren Jahrhunderten um Schule und Bildung in Kiedrich. Die positiven Folgen der von der Mainzer Landesherrschaft geförderten Schulpolitik im freien Rheingau sind nicht zu übersehen. So hebt Struck die hohe Zahl der aus dem Rheingau stammenden Studenten hervor, die weit über andere ländliche Gemeinden hinaus gingen. Aus den unvollständig erhaltenen Universitäts-Matrikeln vor 1500 können wir uns ein Bild machen; darin erscheinen Studenten aus Kiedrich (unter Vorbehalt der Lückenhaftigkeit der Akten) in Prag, Bologna je 1, Köln 3, Heidelberg 7 und Erfurt 13 (12) (s. Tabelle). Im Bauernkrieg von 1525 forderten die Rheingauer im Gegensatz zu den anderen Aufständischen nicht wie diese nur die freie Wahl des Pfar- rers, sondern sie wollten einen g e l e h r t e n Pfarrer. Die Kiedricher hatten darin Vorbilder in ihrem studierten Pfarrer und späteren Bischof von Straßburg, Graf Wilhelm von HONSTEIN und seinem Vorgänger Philippus, der ursprünglich mit Familiennamen Zweifuß hieß, sich aber dann lateinisch BIPES nannte. Wundert es da, wenn allenthalben im Rheingau Humanisten-Zirkel entstanden, die sich um Personen scharten wie den Eltviller Pfarrer Dr. Nicolaus Dürckheimer, der gleichzeitig Dozent an der Universität Mainz war (13). Anno 1660 bereisten zwei Jesuiten-Patres (Bollandristen) unser Gebiet. Ihr Hauptinteresse galt alten Wallfahrtsorten. So kamen sie am 14. August auch nach Kiedrich, beschrieben Kirche und Michaelskapelle und die Valentinus-Reliquien. Am Schluss ihres lateinisch abgefassten Berichtes heißt es: Der Ort selbst ist reich an Einwohnern und Häusern, auch an begüterten Leuten, und besonders an solchen, die der lateinischen Sprache hinreichend kundig sind (latinae linguae satis gnari). Von ihnen wurden drei von P. Gamans zum Ausfertigen von Urkunden berufen. Sie bewirteten uns bei der Abreise mit Wein (14). Einer dieser lateinkundigen Kiedricher, Henne Battenberg (+1374), der Vater des Michaelsaltaristen Peter BATTENBERG, war Land- wirt und Winzer mit einem kleinen Weinhandel und gehörte als Schöffe dem Gericht an. Er betreute als Vormund ein mit ihm verwandtes Mündel Peter Vitterhen. |

Als Henne merkte, dass Peter besonders begabt war, schickte

er ihn 1445 auf eine offenbar weiterführende Schule in Geisenheim,

kaufte ihm die nötigen Bücher und Papier und eine gediegene Kleidung.

Dem Kiedricher „scholmeister“ spendet er acht Weiß-Pfennige für einen

Donatus (Lateinlehrbuch) (15). |

|

SCHULEN IN KIEDRICH (17), Stand: Mai 2015 Als Wohnhaus ab 1916 für die Familien: Röhrig, Berg, Flick, Damm Josef (Küster), Rolletter, Schmid, zuletzt K. J. Damm Als Katholischer Kindergarten 2004/5, seit 2006 Katholisches Pfarrheim und ab 2007 Katholisches Pfarrarchiv |

|

Abb. 4 1. Schule vom Mülberg aus gesehen. Abb. 4 1. Schule vom Mülberg aus gesehen.Im Hintergrung die St. Michaelskapelle. |

|

| 2. Schule: Oberstraße Nutzung: als Schule ab 1878 bis 1915 = 37 Jahre, einklassige Schule und Lehrerwohnung, Nutzung: als Wohnhaus von 1915 bis Mai 1965 = 50 Jahre für 6 Familien mit Kindern: Liebler, Hess, Speicher, Hild, Frank, Lang, Weber, August Fluck (Lehrer), Im Mai 1965 Abbruch des Gebäudes, dann Parkplatz »Wiesbadener Platz«, ab 2010 »Erhart Falckener Platz« |

|

Abb. 5 2. Schule (links die 3. Schule) |

|

Abb. 6 Abbruch Mai 1965 |

Abb. 7 Abbruch Mai 1965 Abb. 7 Abbruch Mai 1965 |

Abb. 8 Abbruch Mai 1965 |

Abb. 9 Abbruch Mai 1965 Abb. 9 Abbruch Mai 1965 |

|

3. Schule: Schulstraße 2 |

|

|

|

|

|

|

|

Abb. 11 4. Schule "John Sutton Schule" Abb. 11 4. Schule "John Sutton Schule" |

|

Abb. 12 Hinweisschild für den Namensgeber der 4. Schule - JOHN SUTTON-SCHULE Abb. 12 Hinweisschild für den Namensgeber der 4. Schule - JOHN SUTTON-SCHULE(Gestiftet 2013 vom Förderkreis Kiedricher Kultur- und Geschichtszeugen e.V.) |

|

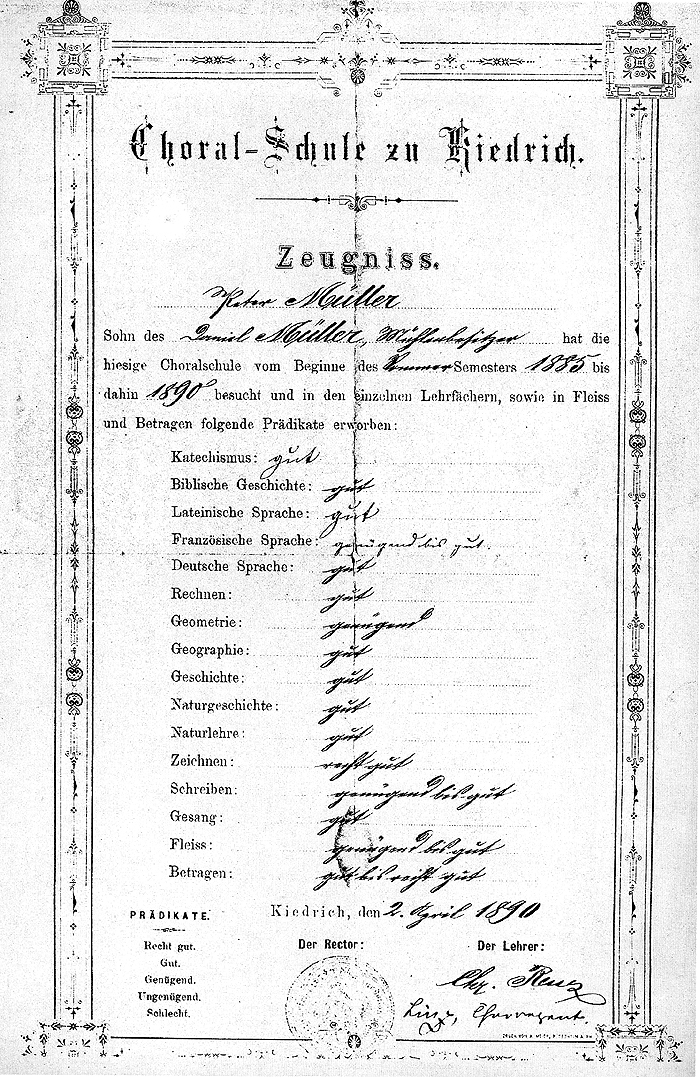

| Lateinschule in Kiedrich Pfarrer Johannes ZAUN gründete aufgrund der Sutton´schen Chorstiftung eine Kiedricher Chorschule, in der Latein, Französisch, Deutsch, Katheschismus, Biblische Geschichte, Rechnen, Geometrie, Geographie, Geschichte, Naturgeschichte, Naturlehre, Zeichnen, Schreiben und Gesang unterrichtet wurde. |

|

|

|

|

| Diese Lateinschule wurde in Eltville in der Schlittschule, wo auch Pfr. Zaun unterrichtete, weitergeführt. Die Kiedricher Schüler die eine humanistische Schule besuchen wollten, (um z. B. einen geistlichen Beruf einzuschlagen) gingen nach Mainz oder Montabaur. Eine Real- später Mittelschule bestand ebenfalls in Eltville. |

|

|

|

|

Fußnote und Literatur

ZURÜCK ZU: Historisches Gebäude Nr. 05 "Alte Schule" - Baugeschichten - Zeittafel |

|